[SG2020-10]特別オンデマンド講義 (2021年3月13ー27日) ー寺田寅彦の災害論と2人のMK(南方熊楠と宮沢賢治)から見るケアー

SG10では、2021年3月13日から3月27日まで、「寺田寅彦の災害論と2人のMK(南方熊楠と宮沢賢治)から見るケア」をオンデマンド形式で開催しました。京都大学名誉教授で上智大学特任教授の鎌田先生を講師として学内外からの参加者からのお申し込みがありました。この不安な時代を理学的なセンスを持ちながらいきぬくヒントを寺田寅彦の災害論と南方熊楠と宮沢賢治のそれぞれの存在から見るケアから読み解いていただく講義を実施しました。

企画の意図としてこれまでも今年もMACS SG10ではコンピュータでとことん遊ぶというテーマで様々なワークショップやミーティングを重ねてきましたが、特に今年は2020年からのCovid-19によって私たちの価値観が揺れ動いているように感じていました。この時代には私たちはコンピュータを使って遠隔でPCやスマートフォンの動画や音声通信で心を通わせています。しかしながら、疫病や社会的な混乱は歴史を知ることで乗り切れるのではないかということで鎌田東二先生にご講義をオンデマンド形式でご依頼しました。今の私たちの向き合うこの2020年から2021年は過去の疫病、コレラやペスト、スペイン風邪の再来のよう中世に戻った感覚がありましたが、その時代と違うのは私たちにはPCやITがテクノロジーがあります。その中で京都大学理学部・理学研究科で学ぶ私たちとしてはPCやスマートフォンの先にある未来を自然環境や生き物を通して、大きな見方をすれば理学的センスのレンズから見透してみたいと考えました。

鎌田先生には寺田寅彦と2人のMK(南方熊楠・宮沢賢治)についてお話しいただき、不安の時代を乗り越えるためのケアにつながる先達の理学者かつ実践者についてのお話をいただきました。

この3人は理学的でかつ広範な視野や鋭い視点を持っています。寺田寅彦は忘れた頃に災害はやってくるという話や情緒あふれる科学随筆で有名です。また南方熊楠は博学で粘菌の研究や合祀によって鎮守の森が失われることに反対し、エコロジーについても啓蒙した人でした。また、同時代に生きていた宮沢賢治はその時代ではその作品は銀河鉄道の夜などはいうまでもなく、農学校で教える教師でもあり地学にも造詣を深く持っていました。ほとんど作品は世の中に認められない中や辛い東北の気候や出来事を乗り越えながら、いうも言われない世界観を持った作品群を残しました。この講義も宮沢賢治の作品のことばを借りるなら、すきとおったほんとうのたべものになることをどんなに願うかわからないものになっています。

結果的にそれぞれ連携した内容になっている2つの講義を通してこの不安なポストコロナの時代に、よりしっかりと立ち向かう方法について語っていただきました。 今という時代を共有しながらもお互いがいたわりあうケアの時代を見出せるヒントがこの講義を開くことで糸口になると考えます。

講義の概要:

第1講 寺田寅彦の災害論(災害は忘れた頃にやってくる)

第2講 2人のMK(南方熊楠と宮沢賢治)からみるケア〜不安の時代のために〜

(題名)

京都大学MACSプログラム スタディグループ10 特別オンデマンド講義

京都大学名誉教授 鎌田東二先生による特別講義〜不安な時代を乗り越えるために〜

ー寺田寅彦の災害論と2人のMK(南方熊楠と宮沢賢治)から見るケアー

講師プロフィール:

鎌田東二先生

京都大学名誉教授

上智大学大学院実践宗教学研究科特任教授

配信形式:

オンデマンド(事前登録者のみ期間限定で閲覧可能)

90分の授業を2本インターネットにて閲覧

登録者:

15名

視聴いただいた日時:

2021年3月13日から3月27日

(文責:藤 定義)

[SG2020-7]データ駆動生物学ワークショップ (2021年3月23日)

SG7では、2021年3月23日、「データ駆動生物学ワークショップ」をオンラインで開催しました。学外より5名のスピーカーを迎え、学内外からの100名を超える参加者と共に、大いに議論を深める有意義な機会となりました。講演の概要は下記の通り。

1)木村幸太郎 名古屋大学 理学研究科教授

「線虫×機械学習」で解明する脳機能と行動の動作原理

線虫C. エレガンスの脳はわずか200個程度の神経細胞から構成されており、全ての神経回路構造が解明されているが、その非常に小さな脳によってさまざまな刺激の知覚・記憶・(厳密な意味での)意思決定などを行うことができる。さらに体が透明であることから、光学的に神経活動を計測したり制御したりする分子遺伝学的ツールを用いれば、C. エレガンスの脳全体の神経活動を顕微鏡で計測したり、行動中のC. エレガンスの神経細胞活動を計測/操作することも可能である。これらの理由から、線虫C. エレガンスは脳機能と行動の動作原理を解明するためのシンプルな実験対象としてきわめて優れている。本講演では、我々が共同研究などで開発したC. エレガンスの脳活動や行動から多次元ビッグデータを計測する幾つかの先端的顕微鏡、および計測されたデータから重要な情報を抽出するため機械学習手法に関して紹介し、さらなる未来に関して聴衆の方々と議論したい。

2)李 玉哲 沖縄科学技術大学院大学 研究員

Investigation of information flow and temporal-spatial organization of neurons across cortical layers from multi-depth two-photon imaging data The layered structure of the cerebral cortex remains mysterious. How information flows among cortical layers? What is the role of the multi-layer structure of the cerebral cortex in temporal state transitions and the spatial communities? To answer these questions, we acquired a serial scanning of two-photon calcium imaging at different depths from rodent posterior parietal cortex.

Neurons communicate via a combination of electrical signals (i.e., action potential) and chemical signals (i.e., neurotransmitters). How to evaluate the information carried in the neuron communications? Transfer entropy gives a possible tool to evaluate the information transfer. However, when applying the transfer entropy on the calcium imaging data, there are a lot of practical issues need to discuss for estimating the transfer entropy on the continuous, noisy neural data. We first discussed the technical details of the calculation of transfer entropy on our data and addressed the information flow by checking the average transfer entropy among different depths.

To address the temporal organization of population neural activities, we also applied a hidden Markov model (HMM) analysis, which assumes the population neural activities are derived by the hidden states. Based on the transitions between discrete states, we detect several communities (metastate) among these hidden states, i.e., the brain states tend to transit among states in the same metastate.

To address the spatial organization of neurons, we applied a Bayesian hierarchical model to identify communities of multivariate time series. This method assumed the neuronal activity time series are generated from a lower dimensional latent factor time series. And the time series of neurons belong to the same community have the same factor loading matrix. Using this method, we identified neuron clusters among different cortical depths.

3)舟橋 啓 慶応義塾大学 理工学部生命情報学科 准教授

深層学習が駆動する定量生物学の新展開

近年、顕微鏡技術やイメージング技術の向上に伴い様々なライブセルイメージング技術が確立されたことから、時系列顕微鏡画像の取得が容易となった。一方で、深層学習アルゴリズムのひとつである畳み込みニューラルネットワーク(Convolutional Neural Network, CNN)を用いた顕微鏡画像に対する画像解析手法が多数提案されてきている。CNNの最大の特徴は物体認識の精度のみならず、解析者が気づけない画像中の特徴を自動的に提示することが可能な点にある。今回はこれら顕微鏡画像を対象に当研究室が進めている深層学習を用いた定量化技術(分化判別、マウス初期胚のセグメンテーション、教師なしセグメンテーション、細胞遊走予測等)について紹介したい。

4)島崎 秀昭 北海道大学 CHAIN 特定准教授

非定常・非平衡イジングモデルによる神経細胞集団活動の解明」

本講演ではイジングモデルを用いた神経活動の解析の現状と将来展望を紹介する.脳の神経細胞はネットワークを形成し,スパイクと呼ばれるイベントを介して外界の情報や行動を符号化している.イジングモデルはイベントによって相互作用する要素からなるシステムを記述するコンパクトなモデルで,統計学・機械学習・統計物理学における標準的なモデルとして広く使用されている.このモデルで神経活動を記述することで,神経系の計算を機械や物理現象による計算と同じ枠組みで記述し,統一的に理解することが容易になる.神経科学における応用上重要なのは,データからモデルのパラメータを推定する「逆イジング問題」とその手法である.これまでに逆イジング問題を解くことで培養神経細胞や麻酔下の動物の集団活動が調べられてきた.しかし,これらは系の定常性と結合の対称性を仮定する平衡イジングモデルを用いており,覚醒・行動下で記録されたダイナミックに変動する神経活動を記述する事ができない.本講演では,我々が10年以上に渡って開発してきた状態空間法を用いたイジングモデルよる動的な集団活動の解析環境[1,2]を紹介し,最近の非平衡系への取り組み[3]を紹介する.

5)中岡 慎治 北海道大学 生命科学院 准教授

「個体差に注目した細菌叢データ解析」

腸内細菌叢の組成変化や他臓器へのトランスロケーションが、肺や脳などで生じる慢性疾患発症に関与することが明らかになっている。腸内細菌叢を臓器間ネットワーク変調のマーカーとして活用することで、多疾患併存 (マルチモビディティ) の早期発見と予防につながると期待される。本講演では、早期発見と予防につながる発症前状態の予兆検出手法や細菌叢の個体差に注目し、どのようなデータ解析や数理科学的手法が必要であるかについて、展望と研究の進捗状況を紹介する。まずはじめに、予兆の検出に関連する early warning signal と、状態遷移の前状態に変動する部分ネットワークを検出する手法である Dynamical Network Biomarker (DNB) について紹介する。続けて、細菌叢の個体差に着目することで、個々人の健康状態の経時変化や位置づけをデータから表現する数理解析手法について紹介する。

(文責: 本田直樹)

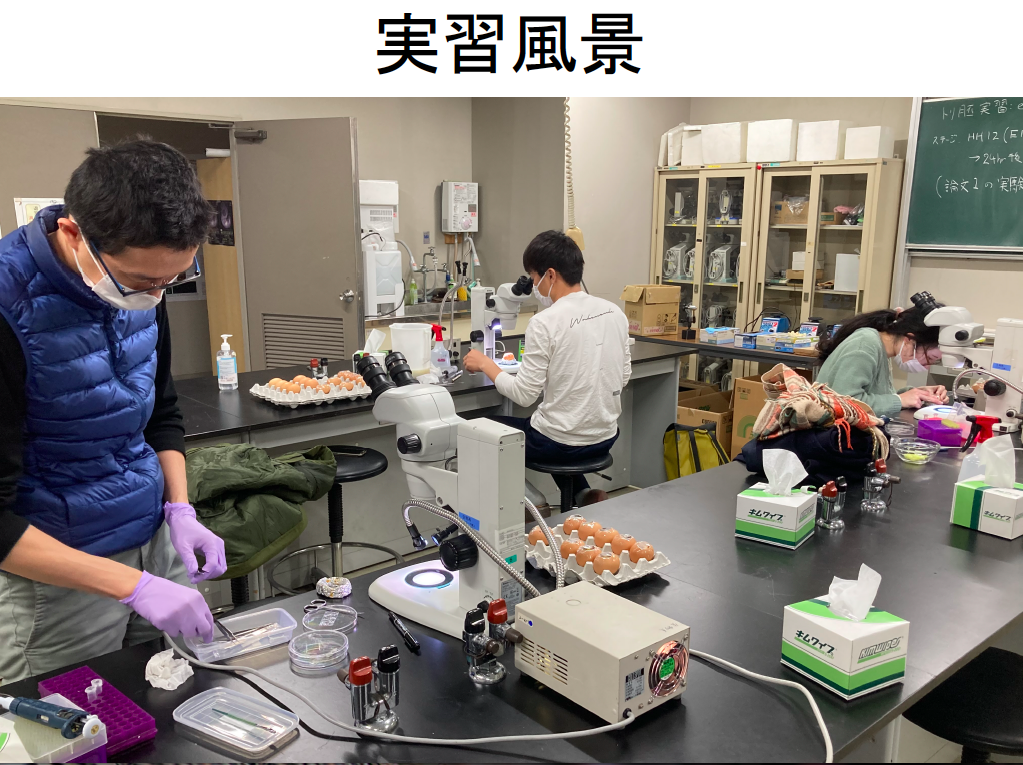

[SG3]ニワトリ胚観察実習(2021年3月2-3日)

SG3「本物を見て考えよう!:脊椎動物の胚観察から数理の可能性を探る」では、本SGの題材論文“Molecular and mechanical signals determine morphogenesis of the cerebral hemispheres in the chicken embryo, Garcia KE. et al., Development (2019)” を参考に、ニワトリ胚の初期脳形態を観察しました。参加学生たちは自分達の手でハサミや注射器を扱い、孵卵約1.5日目の卵の中にいるニワトリ胚、そして、論文で注目されていた前・中・後脳の形態を自身の眼で観察しました。加えて、論文内で行われていた脳脊髄液を増減させる実験操作も試みました。結果的に論文で行われていた実験の再現は難しかったですが、シャーレ上でニワトリ胚の発生を進め、特殊な顕微鏡で脳形態の観察・解析を行った理由が非常に良くわかりました(脳形態を観察・解析するために卵からシャーレに移す操作によって脳脊髄液量が変化している可能性が見えた)。

今回の実習を通して、参加学生たちは実際のニワトリ胚の美しさや教科書や論文で書かれている内容を「本物」で観察・検証することの難しさなどを実感してくれたと思います。

(文責 高瀬悠太)

第14回MACSコロキウム・2020年度MACS成果報告会(2021年2月17日)

2020年度最後のMACSコロキウムでは,地震発生物理学をご専門とする金子善宏博士(京都大学理学研究科 地球惑星科学専攻 地球物理学教室 准教授)に「数値シミュレーションで地震現象の謎に迫る」というタイトルでご講演していただきました.

導入部分では,地震学における地震の仕組みと複雑性についての一般的な内容,ならびに現在でも未解明である問題について焦点が当てられました.地震波は一般的に弾性波として考えられており,実際にマクロな力学モデルにより比較的容易に理解できることを紹介していただきました.具体的には,地震波と流体運動の相互作用を,それぞれフックの法則を組み込んだ波動方程式と音波方程式の連立によってモデリングし,数値シミュレーションを通してその妥当性を定量的に示されました.一方で,断層に働く摩擦構成則の与え方,地震前の応力場については未だ決定的な解決が与えられていないこと,そして巨大地震の発生機構の解明へ向け大きな鍵を握っているであろうと近年注目を浴びているスロー地震についても,その発生原因については未解明であり,喫緊の課題として多くの地震学者により研究されているとのことです.

続いて,金子先生の最近の研究成果である「断層条線の特性から探る大地震の破壊伝播方向」についてご紹介いただきました.断層条線とは,断層がずれるときにできる擦り傷のことで,ある場所での地震による変位の軌跡を表します.断層条線そのものは古くから観測対象とされており,教科書にも掲載されていますが,そのほとんどが直線的なものに限られます.しかし,金子先生らの研究グループが観測を行った地震の中の約7割において,条線が湾曲しているという事実が発見されました.金子先生は,湾曲の原因は地震の破壊に伴う動的な応力にあると仮説をたて,2016年ニュージーランドで発生したM7.8のKaikoura地震におけるKekerengu断層をサンプルとし検証を行いました.具体的には,地震波を前半で紹介された波動方程式とフックの法則で記述し,断層に働く摩擦構成則をすべり弱化則と仮定して,動的破壊シミュレーションをスペクトラル要素法で実行しました.結果,断層のすべり角度と震源地との関連性が見出され,断層条線の湾曲を調べれば地震波による破壊の伝播方向が分かる,という結論を得ました.Kekerengu断層は横ずれ断層に類別されますが,その他の逆断層や生断層などに対しても同様の結果が得られることも併せて報告されました.したがって,波形データが存在しない古地震に対しても,破壊の伝播方向を調べる手段が提案されたことになります.本研究成果を発展させ,地震伝播の指向性に関する知見を得ることができれば,災害による被害を軽減できるかもしれません.「地震研究の社会的意義は地震予測のみにあるのではなく,わからない現象への不安を取り除くこと.地震予測の可能性はその延長線上にある.」とは金子先生の信条とのことですが,まさにそれを体現する研究成果であると感じられました.

さて,今回は90名を超える方々にお集まりいただきました.質疑応答では,「実際にシミュレーションを行う上で本質となるパラメータをどのように同定するのか?」,「地震を予測できる未来はやってくるのか?」など,極めて本質的かつ興味深い質問が出され,終始活気を帯びたコロキウムとなりました.ところで,日本は世界有数の地震大国として知られており,常に震災の恐怖と隣り合わせで生活しているといっても過言ではないでしょう.本コロキウムの数日前(2月13日)には,M7.3の地震が福島県沖で発生し,2011年3月11日に発生した東日本大震災を思い出させました.あの「3.11」からちょうど10年経った今,きたる南海トラフ地震に向けて日に日に危機感を増している我々にとって,地震学における最前線の一端を垣間見えることができたのは大変幸運であったと思います.

(文責:小林 俊介)

[SG2020-6]外部講師セミナー「合成組織形成:細胞間コミュニケーションの設計による多細胞組織の人工形成」 (2021年2月10日)

SG6の外部講師によるセミナーとして、戸田聡さん(金沢大学)に「合成組織形成:細胞間コミュニケーションの設計による多細胞組織の人工形成」というタイトルでお話しいただきました。

最初に、多数の細胞がコミュニケーションすることにより自己組織化するという視点を導入していただきました。実際の実験例として、前半部分は2種類の細胞が多数集まった状況でカドヘリンによる細胞接着相互作用によって形成される複数のパターンについて、後半部分はモルフォゲンを分泌する細胞と阻害する細胞によってパターンを制御する実験を紹介していただきました。将来的な研究の発展性など様々な角度から興味深い題材を提供していただきました。

(文責: 太田洋輝)

[SG2020-6]外部講師セミナー「個体~社会の複数レベルからウマの社会性を探る」 (2021年1月27日)

SG6主催外部講師セミナーとしてリングホーファー萌奈美さん(京都大学高等研究院)に「個体~社会の複数レベルからウマの社会性を探る」というタイトルでお話しいただきました。

前半はポルトガルの野生ウマの社会構造について霊長類の群れとの比較を示しながら丁寧に説明していただきました。1頭のオスと複数メスによるハーレム群、複数オスと複数メスからなる群れ、複数オスのみからなるバチェラー群について、群れサイズなどの特徴的性質や、また群れ間の関係性から導き出されるウマの重層社会的性質を報告していただきました。後半は飼育ウマの認知実験から、ウマが他個体の知識の有無を見て自分の行動を変えるという実験結果を報告していただきました。これらの研究で積み上げられた知見から誘導される仮説を検証する実験計画についても触れていただきました。

(文責: 太田洋輝)

[SG2020-6]外部講師セミナー「血管新生における内皮細胞動態解析」 (2021年1月20日)

SG6では外部講師の田久保直子さん(東京大学)に、「血管新生における内皮細胞動態解析」というタイトルでセミナーでお話しいただきました。

まず血管伸長に関する基礎知識の導入を丁寧にしていただき、ご自身が行ったマウスの大動脈の血管伸長について説明していただきました。血管伸長では、血管の内皮細胞のうちTip細胞が伸長の先端部分を担ってそれにStalk細胞が続くという仮説が信じられてきた時期がありました。シングルセル観測によりTip細胞とStalk細胞は入れ変わること(上の仮説と異なる)が最近の実験で明らかにされ、ご自身の研究ではTip細胞がStalk細胞と入れ替わった後に血管伸長した枝の根本までUターンする現象を発見されました。関連する現象の数理モデルをレビュー後、Uターン現象と数理モデルの関係性について様々な角度から意見交換していただきました。

(文責: 太田洋輝)

[SG2020-6]外部講師セミナー「カエルの合唱法則の実験的・数理的研究」 (2021年1月13日)

MACS-SG6で外部講師によるセミナーを開催し、合原一究さん(筑波大学)に「カエルの合唱法則の実験的・数理的研究」というタイトル前半と後半の2部構成でお話しいただきました。

前半部分は、繁殖行動としてのニホンアマガエルのオスの鳴き声の観測結果について紹介の後、鳴き声を位相の時間発展として数理モデル化することについて丁寧に説明していただきました。それを元に、2匹以上のオスが鳴き声を通してどのように相互作用しているかについて、位相差とカエルの位置を考慮した数理モデルの振る舞いと実際の観測結果について整理していただきました。後半は、複数のカエルの鳴き声データから振動子の蔵本モデルの範囲でBayesの方法を用いてモデルパラメータを推定し、オス間の鳴き声を通したネットワーク構造について議論していただきました。また、ネットワーク構造とメスの行動の関係性など今後の展開が気になる話題も提供していただきました。

(文責: 太田洋輝)

[SG2020-2]外部講師セミナー「カイメン骨片骨格形成の数理モデルVer1について」 (2020年12月9日)

外部講師:明治大学 秋山正和博士

タイトル : 「カイメン骨片骨格形成の数理モデルVer1について」 講義(ZOOM)

秋山博士のグループと、船山のグループでのこれまでの共同研究での成果について、講義があった。

I. 骨片の中央付近に細胞集団として結合した骨片運搬細胞が、骨片をおよそ長軸方向に運搬することが観察されている。どの様な方向への力が骨片に加わることで、骨片の長軸方向への運搬が実現されているのか、実際の骨片運搬の軌跡の位置情報データを用い、どのように統計的、数理的に解析したのか、詳細な解説があった。

II.カイメン骨片骨格形成について、カイメンの体の表面の上皮に骨片が刺さる結果、建て、繋げられるという観察に基づいた現在の数理モデルver1について、どの様に考え、どの様にモデルを構築したのか詳細な解説があり、残された課題についても紹介された。講義を通じて活発な質問があり、下記の感想にもあるように、実際のデータと数理モデルの双方を検討しながら研究が進む実際を感じ取ることができた。

参加者からの感想(一部抜粋)

参加者A:数理モデルに触れること自体が初めてだったので、どの程度理解できるのかという不安がありましたが、かなりかみ砕いて話してくださったので、専門的なことはともかく雰囲気は大方つかむことができたのではないかと思います。これまでのイメージでは、モデルを作って例えば細胞骨格の挙動が明らかになれば研究は上手くいった、というようなイメージがあり、実態とモデルとで研究が乖離しているイメージがありました。しかし、今回の講義をうけて、作ったモデルをもとに実際の挙動とどれくらい一致しているのか誤差評価を行い、改めてパラメーターをいじり・・・というプロセスがあることを知りました。考えてみれば当たり前のことかもしれませんが、そういったフィードバックを経て初めて数理モデルを介した解析が意味を持ってくるのだなあと感じました。

参加者B:前半の骨片の移動モデルは、個人的には船山先生が実際にとられた観測データとあまり整合性があるように思えませんでしたが(たくさん統計を取ると正しいのかもしれませんが…)、物理的なモデルとしては大変興味深かったです。後半のフェーズフィールド法を用いたカイメンの上皮形成のモデルは、私自身が化学系であるため非常になじみ深く、納得出来ました。カイメンの形態は種類によって様々だったと思うので、ゆくゆくはパラメータと初期値のみの違いでそういったバリエーションを表すことができれば面白いと思いました。(私はカイメンの成長に関して全くの無知なのですが)前半のモデルでは骨片の移動は完全にランダムとしていましたが、組織が成長している以上ある一定の方向性をもって移動すると考えるのが妥当だと思うので、前半の力学的なモデルと後半の界面の変化をうまくつなげることができないのだろうか、と思いました。また、一口に数理モデルと言っても様々な手法があることが非常に勉強になりました。自分もシミュレーションで積極的に使っていこうと思います。

参加者C:モデルの数式が現象の要素を捉えているのを実感できた。だがそのモデルによって現れるシミュレーションの結果は大きくは正しいように見えて、まだうまくいっていないところがあると分かった。条件を絞れるところはないか考える余地がありそうだった。生物学専攻の自分はまず数理の面で理解を深めてうまく生物学の知見を反映させてみたいと感じた。

(文責:船山 典子)

[SG2020-6]外部講師セミナー「無数の小世界をつくって生命の法則にたどり着きたい」 (2020年11月25日)

「無数の小世界をつくって生命の法則にたどり着きたい」という題目で大阪大学の細田一史さんにお話しいただきました。

生態系の実験的研究の状況を外観するイントロの後、ご自身の研究としてサンプルを凍結保存可能でかつ3種以上の生態系を人工的に構築するという視点を紹介いただきました。その視点で構築した実際の実験系で同じようなサンプルを用意して観測し始めた時に、ある程度時間が経過すると一つの状態にいくのでも、サンプルごとにばらばらの状態にいくのでもなく、個体数で特徴付けられるいくつかの状態に落ち着くというデータを紹介されました。また、このシステムに対応するような個体群ダイナミクスの数理モデルと実験との比較を紹介していただきました。制御できるパラメータが多い実験系ということで、予定を大幅に超えて、今後の実験条件や観測量の種類などについて参加者と質疑応答や意見交換を行なっていただきました。

(文責: 太田洋輝)

第13回MACSコロキウム (2020年11月13日)

第13回MACSコロキウムでは、川口真也博士(京都大学大学院理学研究科)と杉田有治博士(理化学研究所開拓研究本部)の連続講演が行われました。

川口真也博士には「神経系のやわらかい情報処理」というタイトルで講演していただきました。講演は、我々の脳とスーパーコンピュータとの比較から始まりました。莫大なエネルギー消費によって論理的な計算を素早く行うコンピュータと比べて、脳は省エネで遅く直感的な計算を行います。しかし、この直感的な計算の土台である「脳の学習・記憶メカニズム」は脳神経科学のみならず人工知能(AI)の学習システム構築においても注目を集めています。現在、学習・記憶の細胞基盤は神経細胞間をつなぐ「シナプスの可塑性(刺激に応じて神経細胞間の情報伝達の強度が変わること)」だと考えられています。

講演の前半では、このシナプス可塑性の分子ネットワーク解析について話されました。培養プルキンエ細胞による長期記憶を模した実験系と、神経伝達に関する既知の分子ネットワークに基づいた数理シミュレーション(約100変数の微分方程式)とを組み合わせた解析を通して、神経細胞は刺激の強さを漏れのあるCa2+シグナルの時間積分として計測することや、この計測量の閾値決定にはPDE1(ホスホジエステラーゼ1)分子が関わることなどを見出されました。

講演の後半では、シナプスを介した情報伝達(シナプス伝達)様式がどのように調整されているのかについて話されました。シナプス伝達では、シナプス前細胞の軸索末端から放出されたシナプス小胞がシナプス後細胞の樹状突起によって受け取られます。これまでの知見から、シナプス伝達はシナプス前細胞の即時放出可能小胞数(N)と放出確率(p)、後細胞の反応の大きさ(q)の積で説明できると考えられています。しかし、状況に応じたシナプス伝達様式の変化(微分的だったり積分的だったりする)とN・p・q各項目との関連性はよく分かっていませんでした。今回、単一シナプスの実験操作・直接電気記録と数理シミュレーションとを組み合わせた解析を通して、Nとpの両者が動的に変動しながらシナプス伝達様式が規定されることが新規に見出されました。講演後の質疑応答では、数理シミュレーションそのものや数理と実験とを組み合わせた解析系の発展性についてなど、様々な議論で盛り上がりました。

(文責:高瀬悠太)

理化学研究所の杉田有治さんに「計算機シミュレーションで細胞の中を観る」というタイトルでお話いただきました。

地球シミュレータ、京、富嶽という日本のスーパーコンピュータの歴史と杉田さんが富嶽の設計にどのように関わってきたかについて振り返るところから始まりました。ご自身の研究に関してはまず、タンパク質やカルシウムポンプなどの分子動力学計算について説明していただきました。最近の研究では、実験では見えづらくシミュレーションでも計算コストがかかる細胞中で多数のタンパク質が混雑しながら動いている状況に対して、スーパーコンピュータを使った分子動力学計算から見えてきた現象を最新の動画とともに紹介していただきました。計算結果として、ATPのような低分子が細胞中混雑環境に特有の働きをしていることを発見されました。

このような混雑環境での分子の動きを理解することは、創薬の観点からも重要な点の一つということでした。関連して現在では、新型コロナウイルスの分子レベルでのシミュレーションを始めておられて、この研究は将来的にはワクチン開発につながっていく可能性もあるようです。

(文責:太田洋輝)

第12回MACSコロキウム・2020年度MACS学生説明会 (2020年7月17日)

2020年度第一回目のコロキウムでは、はじめに平岡裕章博士(京都大学高等研究院教授、理化学研究所革新知能統合研究センターチームリーダー)に、「トポロジカルデータ解析:理論と応用」というタイトルでご講演いただきました。講演では、ご自身が専門としているトポロジカルデータ解析(TDA)の2つの代表的な手法について、原理、実例、応用などを交えてご解説いただきました。

前半はパーシステント・ホモロジーについての解説でした。空間にあるデータ点から、各点の周りに同じ大きさの球を描いて、その球がどう交わっているかでチェック複体と呼ばれる図形を作ります。この図形のホモロジーと呼ばれる量を計算することで、(球の半径に依存する)図形に空いた穴の情報を取り出すことができます。球の半径を大きくしていったとき、それぞれの穴がいつできていつ消えるかを見るのがパーシステント・ホモロジーの基本的なアイデアです。講演では図を交えた数学的な説明とともに、ガラスと液体の分子配置についての応用などが紹介されました。

後半は Mapper についてでした。空間にあるデータをある方向に沿って厚みのある輪切りにして、それぞれのスライスでクラスタリングを行います。そして隣接するスライスでどのクラスターとクラスターがつながっているかを考えることで、データの空間分布の幾何的な特徴や時間発展を取り出そうというのが Mapper の基本的なアイデアです。パーシステント・ホモロジーとの比較や、実際には各スライスの間に重なりを持たせることなどの注意点、会社の特許に関するデータについて Mapper を適用したときの各企業の独自性・発展性の分析などの応用例が紹介されました。

講演ではさらにこれら二つの概念のソフトウェア開発状況、トポロジカルデータ解析の学会やオンラインセミナーについてもご紹介いただきました。さらに折に触れて興味を持った方向けの相談窓口などもご紹介いただきました。

(文責・石塚裕大)

ハイデルベルク大学所属の田中求さんに、「臨床医学の課題に取り組む数物科学」という題目でお話しいただきました。

前半は、ハイデルベルグ大学では世界に先駆けて循環血由来の幹細胞移植による急性骨髄性白血病(AML)治療に成功された歴史を紹介していただくことから始まりました。田中さんのグループの最近の研究では、AML治療に重要な「健常幹細胞と白血病幹細胞の骨髄への接着強度」を精密測定し、それらの差異を定量化しました。また、そこで得られた細胞の動的表現型を記述する界面ダイナミクスの数理モデルと臨床治療で使用される薬剤との対応関係を明らかにしました。

後半の内容は、ヒト角膜再生医療における新たな診断基準「物理的バイオマーカー」についてでした。ヒト角膜再生医療においては、治療に使用する角膜の培養細胞の品質管理が重要でありますが、フローサイトメトリーを使った従来の方法による管理は十分ではありませんでした。田中さんのグループの最近の研究では、コロイド分散型など多体粒子系の基礎的な統計量である動径分布関数に着目することにより、低品質細胞と高品質細胞を識別する非侵襲的方法を開発しました。また、この方法を患者の予後予測に応用可能性についても議論されていました。

現在は、このコロキウムのもう一人の講師である平岡さんと共同でパーシステントホモロジーを使った角膜細胞の評価をはじめとした複数の分野が交わる共同研究を進めておられますす。

(文責:太田洋輝)