企画名

| 数理で探求する生命現象の新たな描像 |

参加教員

| 教員名 | 所属 | 職名 |

|---|---|---|

| 市川 正敏(代表教員) | 物理学・宇宙物理学専攻 | 講師 |

| 小山 時隆 | 生物科学専攻 | 准教授 |

| 藤 定義 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 准教授 |

| 松本 剛 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 助教 |

| 石本 健太 | 東大数理 オックスフォード大 |

特任助教 |

関連専攻

| 専攻名 | |

|---|---|

| 数学・数理解析 | ● |

| 物理学・宇宙物理学 | ● |

| 地球惑星科学 | ○ |

| 化学 | ○ |

| 生物科学 | ● |

○:学生・教員から希望があれば参加可能な分野(専攻)

実施期間(開講曜日・時間等)

| 年度・期 | 開講曜日 | 時間 | 場所 |

|---|---|---|---|

| 平成30年度・通年 | 未定 | 未定 | 未定 |

企画要旨・目的

| 生体分子による振動形成、振動子と細胞・個体振動現象、細胞や細胞集団の運動の数理、流体力学で理解される細胞の運動など、生命現象を数理的に理解する方法論はこれまでに大きな成功を収めてきている。本スタディグループではそれら成功例に基づきつつも、既存の研究パターンに囚われない多角的な視点で生命現象を発見的に観る活動を行う。 ゼミにおいては、担当教員が専門分野における問題点を紹介し、その解決へ向けた議論を行う。具体的には、植物概日リズムや、流体・非線形系の諸問題、細胞運動などを取り上げる。多様な視点から議論することで、まったく異なる様に見える各課題の背後にある一般性に着目した思考や、生命現象と数理的原理を結びつける研究プロセスなど学び、新しい視点での課題解決を目指す。 また、研修やフィールドワーク、サンプル採取などを1回または2回実施する。これまでの例として、鳥の群れの波動伝搬の観察、発光水棲微生物の採取と発光強度測定、蛍の発光同期現象の観察、有孔虫の採取と運動の観察、などを実施してきている。本年度は、遊泳微生物のサンプル採取と顕微鏡観察、ドローンを用いた灌木の周期的立ち枯れの観察、などの案が挙がっている。異なる分野の研究活動や研究対象を体感し、多角的な思考や発見的な研究姿勢を醸成する。 以上の活動を通じ、多様な生命現象の新たな一断面を照らし出し、生命現象の本質にアプローチする事を目指す。 |

問い合わせ先

市川正敏 ichi*scphys.kyoto-u.ac.jp

(*を@に変えてください)

スタディグループへの登録は締め切りました。

関心のある方は macs *sci.kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください)までご連絡ください。

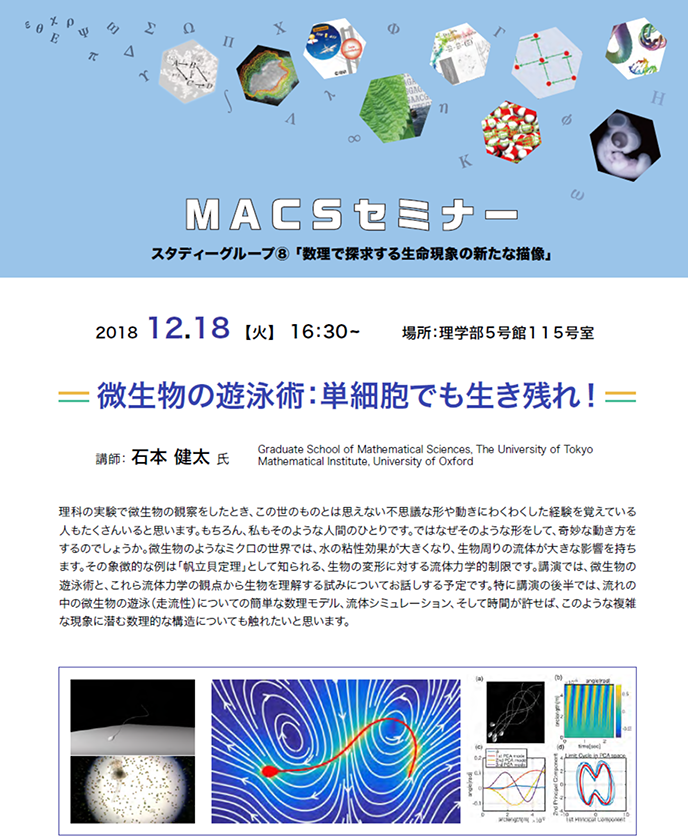

MACSセミナーのポスター

鳥取大学 & MACS共催ワークショップのオープニング

ドローンから見た北部キャンパス(阪空運第14260号)

飛行前の準備と、観察を終えて帰途についた時にドローンから見た我々。

鳥取大学の学生と教員も帯同した。

活動目的・内容

生体分子による振動形成、振動子と細胞・個体振動現象、細胞や細胞集団の運動の数理、流体力学で理解される細胞の運動など、生命現象を数理的に理解する方法論はこれまでに大きな成功を収めてきている。本スタディグループではそれら成功例に基づきつつも、既存の研究パターンに囚われない多角的な視点で生命現象を発見的に観る活動を行う。

ゼミにおいては、担当教員が専門分野における問題点を紹介し、その解決へ向けた議論を行う。具体的には、植物概日リズムや、流体・非線形系の諸問題、細胞運動などを取り上げる。多様な視点から議論することで、まったく異なる様に見える各課題の背後にある一般性に着目した思考や、生命現象と数理的原理を結びつける研究プロセスなど学び、新しい視点での課題解決を目指す。

また、研修やフィールドワーク、サンプル採取などを1回または2回実施する。これまでの例として、鳥の群れの波動伝搬の観察、発光水棲微生物の採取と発光強度測定、蛍の発光同期現象の観察、有孔虫の採取と運動の観察、などを実施してきている。本年度は、遊泳微生物のサンプル採取と顕微鏡観察、ドローンを用いた灌木の周期的立ち枯れの観察、などの案が挙がっている。異なる分野の研究活動や研究対象を体感し、多角的な思考や発見的な研究姿勢を醸成する。

以上の活動を通じ、多様な生命現象の新たな一断面を照らし出し、生命現象の本質にアプローチする事を目指す。

活動成果・自己評価

本SGのゼミでは、細胞運動や概日リズムなどについて実験や理論をとりあげ多角的な視点から議論した。教員やメンバーの研究発表を出発点に議論を行い、現象の背後にある数理の理解を深めることができた。また石本健太氏をスピーカーにMACSセミナーを開催して生物流体分野の議論を深めた。以上の活動を通じてメンバー間での共同研究も進行中である。年明けに鳥取大学とMACSとの合同ワークショップを鳥取大学で開催し、走化性や細胞運動、概日リズムなどの生命現象の数理モデリングに関して討議した。

新しい実験測定手法開発の一環として、民生ドローンを購入して画像解析によるデータ取得を行った。SGのゼミでドローンの順法的飛行や航空局への飛行申請に関しての講習、ドローンの操作練習を行い、大学内での試験飛行を通じて操作の習熟や測定方法を検討した。更に、学部学生を含むSGメンバーで鳥取砂丘に出張し、実際にドローンを飛ばして静止画と動画の撮影を行った。得られた画像の空間周波数などを解析し、概ね期待していた通りにデータが得られる事を確認した。得られたデータは引き続き解析中であり、再現性や数理モデルとの関連等は次年度のSGでも継続して検討する予定となっている。

参加メンバー

| 氏名 | 所属 | 職名・学年 |

|---|---|---|

| 市川 正敏(代表教員) | 物理学・宇宙物理学専攻 | 講師 |

| 小山 時隆 | 生物科学専攻 | 准教授 |

| 藤 定義 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 准教授 |

| 松本 剛 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 助教 |

| 石本 健太 | 東大・オックスフォード大 | 特任助教 |

| 大村 拓也 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 学振PD |

| 西上 幸範 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 学振PD |

| 幕田 将宏 | 物理学・宇宙物理学専攻 | D3 |

| 小林 沙織 | 物理学・宇宙物理学専攻 | D1 |

| 上野 賢也 | 生物科学専攻 | D1 |

| 磯田 珠奈子 | 生物科学専攻 | M2 |

| 篠 元輝 | 生物科学専攻 | M2 |

| 丸石 崇史 | 生物科学専攻 | M2 |

| 竹中 亮太 | 物理学・宇宙物理学専攻 | M1 |

| 森 祐貴 | 生物科学専攻 | M1 |

| 吉田 純生 | 生物科学系 | B4 |

| 渡邊 絵美理 | 生物科学系 | B4 |

| 吉永 彩夏 | 生物科学系 | B4 |

| 宅雄大 | 生物科学系 | B3 |